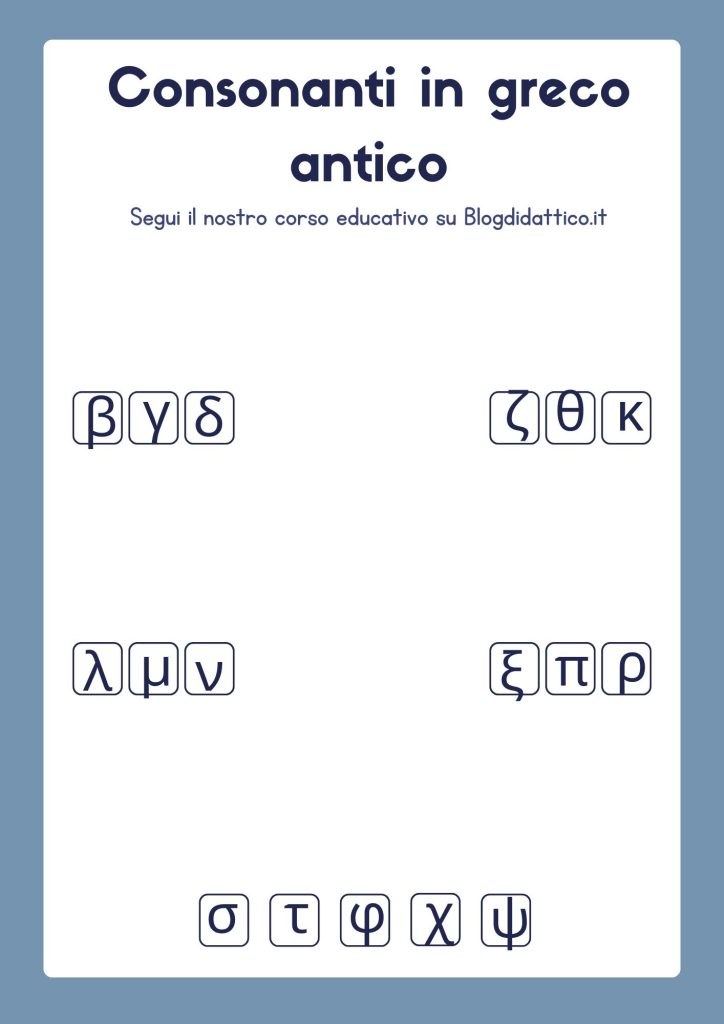

Le consonanti in greco antico: classificazione e pronuncia

Il vasto alfabeto del greco antico, oltre a possedere un utilizzo di ben 7 vocali, presenta anche un sistema consonantico articolato e ricco di sfumature, fondamentale per la comprensione della fonetica, della morfologia e della metrica della lingua.

Le consonanti si distinguono per punto e modo di articolazione, oltre che per la sonorità, e giocano un ruolo cruciale nella formazione delle parole, nelle mutazioni fonetiche e nelle regole di pronuncia dell’epoca.

Definizione

Le consonanti (τὰ σύμφωνα, derivante a sua volta dall’aggettivo σύμφωνος, ossia che suona insieme), sono suoni che necessitano di una vocale per formare una sillaba. Si tratta di fonemi prodotti tramite l’espirazione e una parziale o totale occlusione del canale fonatorio, il che genera un rumore di frizione.

Classificazione

Le consonanti greche, come afferma di libro Corso di greco biblico: Fonetica, morfologia e note di sintassi di Elisa Chiorrini, si possono classificare secondo quattro criteri principali: il modo di articolazione, il luogo di articolazione, la presenza o meno di nasalità e la sonorità.

Modo di articolazione

Il primo di questi criteri è il modo di articolazione, che indica la posizione della mascella prima e durante l’emissione del suono.

Si distinguono tre gradi di apertura:

- grado zero: si verifica quando la mascella è inizialmente chiuse. In seguito, l’apertura completa produce suoni detti occlusivi, momentanei, plosivi o muti, tra cui rientrano le lettere: β, γ, δ, θ, κ, π, τ, φ, χ. Se invece la chiusura è seguita da una semiapertura, si producono consonanti dette affricate o semiocclusive: ζ. ζ. ψ;

- grado uno: si verifica quando la mascella rimane leggermente aperta. I suoni prodotti appartengono alla categoria delle fricative, caratterizzate da un flusso d’aria che passa attraverso un restringimento del canale vocale, creando un suono di frizione. In greco, tra queste si trovano la sibilante σ e l’aspirazione.

- grado due: avviene quando la mascella resta più aperta, permettendo un’emissione sonora più fluida e continua. Le consonanti di questa categoria sono dette liquide, e in greco comprendono la laterale λ e la vibrante o rotante ρ.

Luogo di articolazione

Le consonanti possono essere classificate anche in base al luogo di articolazione, ovvero al punto della cavità orale in cui si verifica l’ostruzione del flusso d’aria.

Tra queste ricordiamo:

- consonanti labiali: si producono attraverso il contatto o l’avvicinamento delle labbra. Si suddividono in:

- bilabiali: entrambe le labbra si chiudono completamente o si avvicinano per generare il suono (β, μ, π);

- labiodentali: il labbro inferiore entra in contatto con i denti superiori, creando un suono fricativo (ψ);

- consonanti dentali: la lingua tocca o si avvicina ai denti superiori (θ, δ, τ);

- consonanti alveolari: il contatto avviene tra la punta della lingua e l’alveolo dentale superiore (λ, ν, ρ, σ);

- consonanti velari: prodotte dal contatto tra la parte posteriore della lingua e il palato molle (γ, κ, χ);

- consonanti dorsali: un sottogruppo delle velari, in cui il suono è più vicino alla radice della lingua (ξ);

- consonanti gutturali: il suono si forma nella parte più arretrata della cavità orale, quasi vicino alla gola.

Presenza di nasalità

Un altro parametro importante è la presenza di nasalità, che si verifica quando l’aria viene fatta passare attraverso le cavità nasali durante l’emissione del suono. Le consonanti risultanti sono dette nasali (μ, ν, γ nasale).

Sonorità

L’ultimo aspetto distintivo è la sonorità, determinata dalla vibrazione delle corde vocali. Se le corde vocali vibrano, la consonante è sonora (β, γ, δ, ζ, λ, μ, ν, ρ, γ nasale); se invece non vibrano, la consonante è sorda (θ, κ, ξ, π, σ, τ, φ, χ, ψ, aspirazione).

2 Risposte

[…] lingua greca antica, i sostantivi della prima declinazione comprendono una categoria molto ricca e articolata, in […]

[…] panorama morfologico del greco antico, i sostantivi maschili della prima declinazione rappresentano un’importante categoria […]